|

|

|

|

|

ANALYSIS OF SURSAGAR PAINTING IN MEWAR STYLE

मेवाड़़ शैली में सूरसागर के चित्रों का विश्लेषण

Kiran Sharma 1 ![]()

1 Research Scholar, Department of Visual & Performing Art Magalayatan University Beswan, Alligarh, Uttar Pradesh, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: Miniature

painting holds a special place in the diverse streams of indian

painting, especially in the Rajasthani style. The Rajasthani style of

painting has given a lively and visual form to Hindi devotional poetry,

especially the verses of Surdas. The Mewar style of Rajasthan has heavily

depicted the verses of Surdas’s poetry, the “Sursagar”.

Sursagar depicts the pastimes of Krishna, the love

of Radha and Krishna, and other devotional scenes, whose influence is clearly

reflected in Mewar –style painting. The aim of this research paper is to

identify key themes and emotions described in Surdas’s Sursagar

and relate them to the forms expressed in Mewar paintings. The objective of

this research paper is to highlight the cultural, religious, and aesthetic

role of Sursagar and Mewar paintings against the

backdrop of the Bhakti movement. Poetic works based on the character of Krishna

have always inspired me. Melodious devotional songs about Krishna, based on

the verses of Surdas, such as” Akhiyan Hari Darshan

ki Pyasi,’’ have always inspired me to study this

subject in depth. Sursagar’s subtle emotions, when expressed through the Mewar painting style, exemplify the interplay between visual art and literature. This research paper not only contributes to understanding Sursagar’s artists vision but also attempts to understand the process of dialogue between literature and painting which will prove benefical for future researchers and those concerned with this subject. Hindi: भारतीय चित्रकला

की विविध

धाराओं में लघु

चित्रकला

एक विशिष्ठ

स्थान रखती है

विशेष रूप से

राजस्थानी

शैली में

। राजस्थानी

चित्रकला

शैली ने हिन्दी

भक्ति काव्य, विशेषकर

सूरदास के पदों

को सजीव

और दृश्यात्मक

रूप प्रदान

किया है।

राजस्थान

की मेवाड़

शैली में

सूरदास के काव्य

चित्रण में ’’ सूरसागर

’’ के पदों

का चित्रण

अत्यधिक हुआ है।

सूरकाव्य

में कृष्ण

लीलाओं , राधा कृष्ण

के प्रेम

और अन्य

भक्ति संबधी दृश्यों

को चित्रित

किया गया

है जिनका

प्रभाव मेवाड़ शैली

की चित्रकला

में स्पष्ट

रूप से

परिलक्षित

होता है।

इस शोध

पत्र में

सूरदास द्वारा रचित सूरसागर

में वर्णित

प्रमुख प्रसंगो एवं भावों

की पहचान

कर उन्हें

मेवाड़ चित्रों में अभिव्यक्त

रूपों से सम्बध्द

करना साथ

ही भक्ति

आंदोलन की पृष्ठभूमि

में सूरकाव्य

और मेवाड़

चित्रों की सांस्कृतिक

, धार्मिक

, तथा सौन्दर्यात्मक

भूमिका को उजागर

करना मेरे

शोध पत्र

का उदेश्य

है। कृष्ण के चरित्र पर आधारित

काव्य ग्रन्थों ने मुझे

हमेशा से प्रेरित

किया है।

कृष्ण के मधुर

भक्ति गीत जो

सूरदास के पद पर आधारित

है जैसे’’

अखियाँ हरि दर्शन

की प्यासी’’-सूरदास के इन काव्य पर

आधारित भक्ति गीतों

ने मुझे

इस विषय

पर गहराई

से अध्ययन

करने के

लिए हमेशा

से प्रेरित

किया है।

सूरसागर की सूक्ष्म भावनाओं को जब मेवाड़ चित्र

शैली के

माध्यम से रूपायित

किया जाता

है। तब

वह दृश्य

कला और

साहित्य के अभ्दुत

समन्वय का उदाहरण

प्रस्तुत

करता है।

यह शोध

पत्र न केवल सूरसागर

की कला

दृष्टि को समझने

में सहायक

है। बल्कि

साहित्य और चित्रकला

के बीच

संवाद की प्रक्रिय

को समझने

का प्रयास

करेगा। जो भविष्य

में शोधार्थियों

और इस

विषय से

सम्बन्ध रखनेवालो के लिए

भी लाभप्रद

सिध्द होगा। |

|||

|

Received 28 July 2025 Accepted 29 August 2025 Published 27 September 2025 Corresponding Author Kiran

Sharma, kiransharma826907@gmail.com

DOI 10.29121/ ShodhShreejan.v2.i2.2025.30 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2024 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Mewar Style, Sursagar, Painting and Poetry, Devotional Movement, मेवाड़ शैली, सूरसागर, चित्रकला व

काव्य, भक्ति आन्दोलन |

|||

1. प्रस्तावना

भारतीय कला परंपरा

में साहित्य

और चित्रकला

का गहरा

और अनिवार्य

संबंध रहा है।

विशेषतः भक्तिकाल में जब

साहित्य ने ईश्वर

के साथ

भावात्मक

जुड़ाव को अभिव्यक्त

किया , तब

चित्रकला

ने उन

भावों को दृष्टिगोचर

रूप में

प्रस्तुत

किया। हिंदी साहित्य

के भक्ति

युग के

महानतम कवि सूरदास

ने अपने

सूरकाव्य

में श्रीकृष्ण

के बाल्य

लीलाओं , रास लीलाओं

, और वात्सल्य

पूर्ण प्रसंगो का अत्यंत

भावुक एवं कलात्मक

चित्रण किया । उनकी

रचनाएँ केवल साहित्यिक

नही , बल्कि

एक भावपूर्ण

दृश्य संसार की

कल्पना भी प्रस्तुत

करती है।

’’यही कारण

है कि

कृष्ण के रूप

तथा उनकी

लीलाओं की माधुर्ययुक्त

सौन्दर्यनुभूति

बड़े कोमल

, सात्विक और सजीव

चित्रों के रूप

में साकार

हुई है।

वास्तव में तो

इन कृष्णभक्त

कवियों की रचनाओं

में ही

तत्कालीन

और परवर्ती

चित्रकारों

को आधारभूमि

प्राप्त हुई। चित्रणशैली

में भी

उन्होंने

कृष्ण के उसी

स्वरूप की प्रधानता

मानी है

जो उस

समय की

कविता में स्वीकृत

था।’’ सगुण

भक्ति की सरलता

तथा माधुर्यभावना

ने भी

चित्रकला

को अधिक

प्रोत्साहित

किया । धर्माचार्य

स्वयं निर्गुण की नीरसता

के स्थान

पर सगुण

की स्थापना

हेतु मूर्तिपूजा

एवं चित्रांकन

को अधिक

महत्व देते थे।

कृष्णचरित्र

की मधुरता

, सरलता एवं जनप्रियता

ने मध्यकालीन

चित्रकला

को अधिक

प्रभावित

किया। यही कारण

है कि

राजस्थानी

चित्रकला

कृष्णचरित्र

की विभिन्न

झाँकियों

से भरी

पड़ी है।

राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख

शाखा मेवाड़

शैली ने

सूरदास द्वारा रचित सूरसागर

में वर्णित

इन प्रसंगों

को रंगो

और रेखांकन

के माध्यम

से जीवंत

किया। मेवाड़ शैली

अपनी स्पष्ट

रेखांकन, गहन रंग

योजना धार्मिक विषयवस्तु

और भावप्रवण

चित्रों के लिए

जानी जाती

है। इस

शैली में

सूरसागर के जिन

प्रसंगो का चित्रण

हुआ , वे न केवल धार्मिक

आस्था का प्रतीक

है बल्कि

तत्कालीन

समाज की

सांस्कृतिक

चेतना को भी दर्शाते है।

यह शोध

पत्र सूरसागर

पर आधारित

उन चित्रों

का विश्लेषणात्मक

अध्ययन प्रस्तुत करता है।

जो मेवाड़

शैली के

अंतर्गत चित्रित किए गए।

इसमें यह देखा

जायेगा कि किस

प्रकार सूरदास की कविता

में निहित

भावनात्मक

और काव्यात्मक

तत्व मेवाड़

चित्रकला

के माध्यम

से चित्र

रूप में

अभिव्यक्त

हुए है।

सूरसागर और मेवाड़

चित्रकला

दोनों भारतीय सांस्कृतिक

पंरपरा के दो ऐसे स्तंभ

है, जिनका

अंतरसंबधं

न केवल कलात्मक दृष्टि से ,

बल्कि दार्शनिक और धार्मिक

दृष्टिकोण

से भी

महत्वपूर्ण

है।

2.

भक्ति आनदोलन

में सूरकाव्य

भक्ति आन्दोलन जो मध्यकालीन

भारत में

14वी-17वी शताब्दी

के बीच

प्रमुख हुआ। भक्ति

आन्दोलन ने भारतीय

समाज और

साहित्य को गहराई

से प्रभावित

किया। इस आन्दोलन

के दो

प्रमुख प्रवाह थे। निर्गुण

भक्ति और सगुण

भक्ति ।सूरदास का काव्य

सगुण भक्ति

शाखा विशेष

रूप से

कृष्ण भक्ति का

प्रतिनिधित्व

करता है।

मध्यकाल में कृष्ण

भक्ति आनदोलन के प्रचार

और प्रसार

में वल्लभाचार्य

जी का

स्थान सर्वोपरि है। भक्तिकाल

के अन्तर्गत

कृष्णकाव्य

के रचयिताओं

में अष्टछाप

के कवियों

का विशेष

महत्व है। जिसमें

से सूरदास

श्री वल्लभाचार्य

के सेवक

थे। सूरदास

जी द्वारा

लिखित पाँच ग्रन्थ

बताए जाते

है। जैसे-सूरसागर

जो सूरदास

की प्रसिध्द

रचना है।

जिसमें सवा लाख

पद संग्रहित

थे। किन्तु

अब सात-

आठ हजार

पद ही

मिलते है। जिसमें

सूरदास ने श्रीकृष्ण

की बाल-

सुलभ चेष्टाओं

एवं विविध

क्रीड़ाओं

के अत्यंत

स्वभाविक

एवं मनोमुग्धकारी

चित्र अंकित किया

है। सूरदास

द्वारा रचित सूरसारावली

में होली

के त्योहार

पर आधारित

काव्य में मूल

रूप से

सौ छंद

थे जिसमें

भगवान कृष्ण को

निर्माता

के रूप

में उत्पत्ति

का सिध्दांत

बनाने की कोशिश

की, साहित्य-लहरी

जिसमें उनके कूट

पद संकलित

है। जो

मुख्य रूप से

सर्वोच्च

भगवान के प्रति

भक्ति से जुड़ी

है।, नल-दमयन्ती

, ब्याहलो के अतिरिक्त

सूरदास ने भागवत

के बारहों

स्कन्धों

के आधार

से कृष्णचरित्र

के साथ

अन्य अवतारों

और पौराणिक

राजाओं का भी वर्णन किया

है। उत्तर

भारत में

इन्होंने

कृष्ण के पूर्ण

स्वरुप को अपनाकर

काव्यों में कृष्ण

भक्ति को बडें

वेग और

विस्तार से प्रवाहित

किया। वल्लभाचार्य

जी के

प्रभाव से कृष्ण

भक्ति में काव्य

एवं अन्य

ललित कलाओं

के द्वारा

एक नवीन

आन्दोलन प्रस्फुटित

हुआ जिसने

भारतीय जन जीवन

को कलात्मक

परिवेश में सरावोर

कर दिया।

काव्य, संगीत, चित्रकला,

मूर्तिकला

और स्थापत्य

की रसधार

बह चली।

मध्यकाल में कर्मकेन्द्र

बिन्दु था और उसके चारों

और उपर्युक्त

कलाएँ भगवान कृष्ण

का अनुग्रह

पाने के

लिए साधन

थी।

वल्लभसंप्रदाय के राजस्थान

में प्रभावी

हो जाने

के कारण

राधा-कृष्ण

की लीलाएँ

मेवाड़ शैली की

मुख्य विषयवस्तु

बन गई।

मेवाड़ शैली में

सूरकाव्य

का प्रभाव

बहुत ही

गहरा दृश्यात्मक

रूप से

महत्वपूर्ण

रहा है।

मेवाड़ शैली 17वीं से लेकर

18वीं सदी तक अस्तित्व

में रही,

जिसमें अनेक कलाकृतियाँ

में शासक

के जीवन

और व्यक्तित्व

का अधिक

चित्रण किया जाने

लगा, लेकिन

धार्मिक विषय लोकप्रिय

बने रहे।

मेवाड़ शैली में

चित्रित सूरसागर के पदों

में भगवान

श्रीकृष्ण

के बाल्य

और किशोर

रूप, रासलीला,

गोपियों का प्रेम

, यशोदा की वात्सल्य

भावना, आदि का

अत्यंत कोमल और

चित्रात्मक

वर्णन मिलता हैं।

इन काव्य

चित्रों को राजस्थानी

चित्रकला

की मेवाड़

शैली ने

रंग और

रूप में

मूर्त किया। यह

शैली एक

विशिष्ठ भाव- प्रधान

रंग- संवदी

और धार्मिक

दृश्य चित्रण की पंरपरा

है। सूरसागर

के पदों

में श्रीकृष्ण

की लीलाओं

का वर्णन

इतना सजीव

है। कि

चित्रकारो

को सीधे

प्रेरणा मिली । सूरदास

के पदों

में वर्णित

कृष्ण लीलाएँ गोपियों का प्रेम,

राधा का

विरह और

बालकृष्ण

की चंचलता

सब कुछ

इतना सजीव

है। कि

वे चित्रकला

के लिए

स्वभाविक

विषय बन

जाते है।

भक्ति आन्दोलन में कलाकारों

ने कृष्ण

के जिस

सीमित किन्तु गहन क्षेत्र

को अपनी

भक्ति एवं कला

का माध्यम

बनाया है।, वह

सगुण एवं

मनोहारी होने के

फलस्वरूप्

समाज को

अधिक आकर्षित

करने वाला

है।

3.

सूरसागर

सूरसागर भक्त कवि

सूरदास की ब्रजभाषा

में रचित

महत्वपूर्ण

रचना है।

कीर्तनों-पदों

का एक

सुन्दर संकलन है

जो शब्दार्थ

की दृष्टि

से उपयुक्त

और आदरणीय

है। इसमें

प्रथम नौ अध्याय

संक्षिप्त

है, पर

दशम स्कन्ध

का बहुत

विस्तार हो गया

है। इसमें

भक्ति की प्रधानता

है। इसके

दो प्रसंग

’’कृष्ण की बाल-लीला’’

और ’’भ्रमर-गीतसार’’

अत्यधिक महत्वपूर्ण

हैं। सूरदास

ने सूरसागर

में कृष्ण

की बाल-लीलाओं

का इतना

मनोमुग्धकारी

चित्रण किया है।

कि वैसा

कहीं उन्यत्र

दुर्लभ है। और

भ्रमर-गीतसार

वो प्रसंग

है जब

ब्रज में

उध्दव के योग

संदेश और गोपियों

के प्रेम

के बीच

हुई जिरह

और तर्को

को सूरदास

ने भ्रमर

गीत के

माध्यम से लिखा

है। यह

रचना भक्तिकाल

के काव्य

में पठनीय

है। इसके

पद अति

भावुक और अनुराग

से भरे

हैं। इन

ही दो

प्रसंगो से सूरसागर

भरा पड़ा

है। जिसमें

बालक कृष्ण

की लीलाओं

का उन्होंने

ऐसा चित्रण

किया है।

कि उसे

पढ़कर सह्रदय

पाठक झूम

उठता है।

सूरसागर में लगभग

सात सौ

पद इसी

संदर्भ में रचे

गए है।

सूर ने

बालकों की सहज

मनोवृत्तियों

के स्वभाविक

चित्र अंकित करते

हुए वात्सल्य

के संयोग

पक्ष का

बड़ा ही

मार्मिक एवं मनोहरी

वर्णन किया है।

सूरदास ने बालक

कृष्ण के रूप

माधुरी की दिव्य

एवं अलौकिक

चित्रों द्वारा बड़ी ही

सजीवता के साथ

वर्णन किया है।

उनके काव्य

में बच्चों

के खीज,

पारस्परिक

प्रतिस्पद्र्वा,

बुद्धि की चतुराई,

अपराध को छिपाने

की प्रवृति,

भोले-भाले

तर्क आदि

का विस्तृत

चित्रण देखने को

मिलता है। बालक

कृष्ण माखन चोरी

करते हुए

रंगे हाथ

पकड़े गए

है। मुख

पर माखन

लगा हुआ

है। फिर

भी माता

यशोदा के सम्मुख

मधुर सफाई

देते हुए

बालक कृष्ण

कहते है।

कि मैं

माखन नहीं

खाया हूँ-

‘‘मैया मैं नहीं

माखन खायो

।

ख्याल परै ये

सखा सबै

मिली मेरे

मुख लपटायौ।।‘‘

जिस प्रकार सूर ने

कृष्ण की बाल

लीलाओं को शष्दचित्रों

द्वारा अंकित किया

हैं। उसी

प्रकार मेवाड़ शैली

के चित्रकारों

ने रेखा

और रंगो

द्वारा चित्रण अंकित किया

हैं।सूरकाव्य

के वर्तमान

संस्करणों

में लगभग

पाँच हजार

पद ही

मिलते हैं। विभिन्न

स्थानों पर इसकी

सौ से

भी अधिक

तक प्रतिलिपियाँ

प्राप्त हुई है

इनमे प्राचीनतम

प्रतिलिपि

मेवाड़ के सरस्वती

भण्डार में सुरक्षित

पायी गई

हैं।

‘‘सूरसागर‘‘

उपर्युत्क

चित्रोपयोगी

उपकरणों का भण्डार

है। सूर

का वण्र्य

विषय कृष्ण

का प्रिय

एवं प्रेमी

रूप रहा

है। इसलिए

कृष्ण के शील,

शक्ति और सौन्दर्य

गुणों में से

उनका मन

लीला विहारी

कृष्ण के सौन्दर्य

पक्ष में

ही अधिक

रमा है।

माधुर्यभाव

की विभिन्न

लीलाओं को आधार

बनाकर सूरदास ने वात्सलय

एवं दाम्पत्य

रति के

असंख्य चित्र प्रस्तुत

किये है।

भगवान श्रीकृष्ण

की अलौकिक

लीलाओं, बालचेष्टाओं

तथा राधा

और गोपियों

के संयोग-वियोगपक्ष

के विशद

निरूपण से ‘‘सूरसागर’’

ओत प्रोत

है। इनको

आधार बनाकर

राजस्थानी

और उत्तर

भारतीय विभिन्न शैलियों के चित्रकारों

ने अनेक

चित्र बनाये है।

जो ‘‘सूरसागर‘‘

के गहन

अध्यन की दृष्टि

से विशेष

उपयोगी हैं।

मेवाड़ के महाराणा

बल्लभाचार्य

सम्प्रदाय

के अनुयायी

थे। इस

कारण सूरदास

के भक्तिपदों

का मेवाड़

में विशेष

स्थान था। सूरदास

का निवास

ब्रज माना

जाता है।

और कृष्ण

के कारण

ब्रज हिन्दुओं

का सदैब

से पवित्र

तीर्थ स्थल रहा

है। ब्रज

राजस्थान

की पूर्वी

सीमा पर

स्थित है। अतः

मेवाड़ पर सूरदास

का प्रभाव

पड़ना आवश्यक

था। दूसरी

ओर सूरदास

के श्याम

(श्रीकृष्ण)

जिनका जीवन सामान्य-जन

का जीवन

है। के

प्रति जन-जन की

अनन्य श्रध्दा होना स्वभाविक

भी था।

सूरदास के श्रीकृष्ण

जो ग्वाल

के रूप

में दिखाई

पड़ते हैं।

जनसाधारण

के अधिक

समीप आ जाते हैं।

चित्रकार

ने सूरदास

कृत सूरसागर

में रमकर

श्रीकृष्ण

को अपने

समीप पाया

है। और

उसने सूरसागर

पदावली के आधार

पर श्रीकृष्ण-जीवन

सम्बन्धी

अनेक चित्रों

का सृजन

किया। सूर-कृत सूरसागर के आधार

पर बने

कुछ सचित्र

पृष्ठ श्री गोपी

कृष्ण कनेरिया संग्रह में सुरक्षित

हैं। जिनका

समय अनुमानतः

1650 ई के लगभग

माना जाता

है।

4.

मेवाड़ शैली

में सूरसागर

चित्रण के उदाहरण

‘‘सूरसागर‘‘

को चित्रित

करने में

मेवाड़शैली

की प्रमुख

देन रही

है। भ्रमरगीत

के प्रसंग

पर आधारित

मेवाड़ शैली में

1659ई0 में चित्रित अनेक पन्ने

राष्ट्रीय

संग्रहाल,

दिल्ली में सुरक्षित

है। विदेशों

में ‘‘सूरसागर‘‘

के अनेक

लघुचित्र

बिखरे पड़े हैं।

18वीं शती के मध्य

में मेवाड़शैली

में चित्रित

गोर्वधनधारण

प्रसंग के लगभग

एक दर्जन

चित्र बड़ौदा म्युजियम

में उपलब्ध

हैं। बालकृष्ण

के उपर्युक्त

रूप सौंदर्य

के रेखांकनों

में उनके

अंग-प्रत्यंगों

का वर्णन,वस्त्रभूषणों

का चित्रण

तथा उनकी

बालसुलभ चेष्टाओं एवं माता

यशोदा के कार्य-व्यापारों

का चित्रण

विस्तार से हुआ

है। जिनका

सही मूल्यांकन

राजस्थानी

चित्रण के आधार

पर सरलता

से किया

जा सकता

है।

·

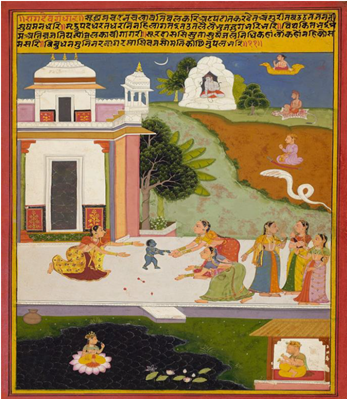

कृष्ण अपने पहले

कदम उठाते

हुए: सूरदास जी के सूरसागर में वर्णित

बाललीलाओं

का एक

प्रमुख प्रसंग हैं। चित्र

में यशोदा

जी और

अन्य गोपियाँ

बाल कृष्ण

के पहले

कदमों को देखकर

आनंदित हो रही

है। यह

दृश्य सूरदास जी के प्रसिध्द पद से जुड़ा हुआ

हैं।

चरण कमल बंदों

हरि राई।

जिन्ह बिनु भजनु

न होत नरकुति , जन्म मरन दुःख

भाई।

लटन चलत जननि

ठुमकत , नव तनु उज्जवल

छाई।

सुनि श्रवण मधुर

ध्वनि ठुमुकनि , उर अति प्रेम

बहाई।।

सूरदास जी भगवान

श्रीकृष्ण

के चरणाों

की वंदना

करते हैं।

जिसमें कृष्ण अपने

पहले कदम

को उठाते

हुए दिखाए

गए है।‘‘ कृष्ण

, एक शिशु

के रूप

में , अपने पहले कदम

रखते हैं,

उनकी दत्तक

माँ यशोदा

और

उनकी सहेलियाँ उन पर नजर रखती

हैं। बाई

ओर की

सफेद स्थापत्य

संरचना इस घटना

को दर्शाती

है। पृष्ठभूमि

में लहराती

पहाड़ियाँ

से, शिव

और विष्णु

के शेष

सहित देवता

इस क्षण

के साक्षी

बनते है।

इस घटना

से समय

और स्थान

में अलग,

सफेद स्थापत्य

अग्रभाग के सबसे

निचले रजिस्टर में, कवि

सूरदास, जिन्होनें

इन पदों

की रचना

की थी,

उन्हें गाते हैं।

और अपनी

झांझों से ताल

बनाए रखते

हैं। विद्या

और संगीत

की देवी

सरस्वती एक तालाब

में अपने

कमल सिंहासन

पर बैठी

हुई है

जो सूरदास

के काव्य

को सुन

रही हैं।

यह चित्र

और यह

पद मिलकर

श्रीकृष्ण

की बाल

लीलाओं के उस मधुर और

भक्तिपूर्ण

पक्ष को

प्रस्तुत

करते हैं,

जो भक्ति

साहित्य और कला

में विशेष

स्थान रखता हैं।

चित्र संख्या

1

|

चित्र

संख्या 1 कृष्ण अपने पहले

कदम उठाते

हुए, 1700-1800,मेवाड़

शैली , येल यूनिवर्सिटी

आर्ट गैलरी,

अमेरिका |

·

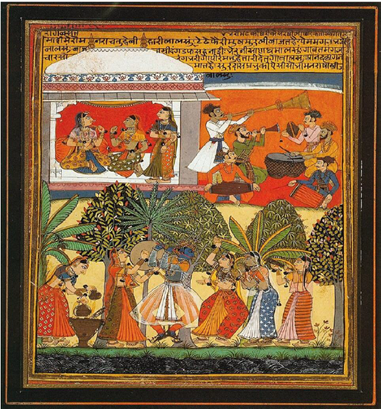

कृष्ण का नृत्य: मनोहर शैली

में मेवाड़

का एक

चित्र, जिसमें कृष्ण गोपियों

या ग्वालिनों

के साथ

नृत्य कर रहे

हैं, जिसकी

पृष्ठभूमि

में कदम्ब

और अन्य

वृक्ष हैं। रचना

के ऊपरी

भाग में

संगीतकारों

को दर्शाया

गया है,

साथ ही

कुछ गोपियाँ

एक मंडप

में चर्चा

करती हुई

भी दिखाई

दे रही

हैं। यह

चित्र सूरदास के सूरसागार

की एक

सचित्र पांडुलिपि

से लिया

गया है।

चित्र संख्या

2

|

चित्र

संख्या 2 कृष्ण का नृत्य,

सूरदास के सूरसागर

की पांडुलिपि

से, मेवाड़

के मनोहर

की शैली,

17वीं सदी के मध्य,

संग्रह गोपी कृष्ण

कनोरिया, पटना |

·

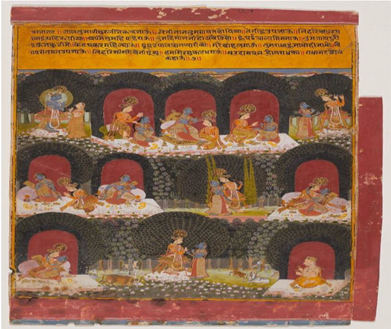

राधा और कृष्ण

वस्त्रों

का आदान

-प्रदान करते और

भूमिकाएँ

बदलते हुए- यह

चित्र मेवाड़ शैली

का है।

जिसमें दिव्य प्रेम

राधा और

कृष्ण के बीच

प्रेम-क्रीड़ा

को दर्शाया

गया है।

जिसमें वे अपने

वस्त्र और भूमिकाएँ

भी एक-दूसरे

के साथ

साझा कर

रहे है।

इस चित्र

के निचले

दाएँ कोने

में, अंधे

कवि सूरदास

दिखाई गए है।

जो राधा

के साथ

कृष्ण की पूरी

लीला देख

रहे है।

चित्र संख्या

3

|

चित्र

संख्या 3 राधा और कृष्ण

वस्त्रों

का आदान

-प्रदान करते और

भूमिकाएँ

बदलते हुए, सूरसागर

पांडुलिपि

से, मेवाड़

शैली, लगभग1700-1725,

कनाडा की राष्टीय

गैलरी, |

इस प्रकार

मेवाड़ शैली में

सूरसागर के पदो

पर आधारित

चित्रों में भक्ति,

वात्सल्य,

और श्रृंगार

के भावों

को व्यक्त

किया है।

‘‘ सूरसागर

‘‘ के तत्सम्बन्धी

पदों के

पवन से

उन असुरों

का भी

विकराल स्वरूप आँखो के

सामने होने के

कारण अत्यधिक

प्रभावोत्पादक

चित्र उभरता है।

मेवाड़ शैली में

अंकित पूतनावध के चित्र

में कलाकार

ने विशालकाय

पूतना को मकान

और पेंडों

पर पड़ा

हुआ अंकित

किया है।

सूरदास के सूरसागर

में कृष्ण

लीलाओं के चित्रण

के साथ

प्रकृति का भी चित्रण भावात्मक व

सौन्दर्यात्मक

ढ़ग से

चित्रण हुआ है।

काव्य में प्रकृति

का अनेक

रूपों में चित्रण

हुआ है।

गोपालकृष्ण

अपने साथी

बालगोपालों

के साथ

कुमदवन, वृन्दावन, जमुना के

कछारों आदि में

गाय चराने

जाते हैं।

उपर्युक्त

वनों और

कछारों का वातावरण

अत्यधिक मादक है।

मेवाड़ शैली में

ऐसे चित्रों

का बाहुल्य

चित्रण हुआ है।

मेवाड़ी चित्रकारो

ने जिस

धैर्य के साथ

ब्रजमण्डल

के प्राकृतिक

सौन्दर्य

का चित्रण

किया है।

वह कला

की दृष्टि

से तो

उत्कृष्ट

है ही,

सूरकाव्य

के पठन

के लिए

भी विशेष

उपयोगी सिध्द हुआ

है। सूरदास

जी जहाँ

‘‘भोर‘‘ शब्द

कह गये

है। चित्रकार

को ’’भोर’’का सम्पूर्ण

सतरंगा वातावरण अंकित करना

होता है।

बूदी शैली

के ’’विभ्रम-हाव’’के चित्र

में कलाकार

ने प्रातःकाल

का स्वाभाविक

वातावरण प्रस्तुत किया है।

मेवाड़ शैली में

सूरसागर चित्रण न केवल धार्मिक

आस्था का प्रतीक

है, बल्कि

यह भारतीय

लधु चित्रकला,

भक्ति साहित्य और सांस्कृतिक

एकात्मता

का जीवंत

साक्ष्य है।

5.

चित्रकाल में

सूर की

रंगयोजना

का प्रयोग

चित्रकला में जिस

प्रकार रंगो का

महत्व है। उसी

प्रकार काव्य में

भी वे

महत्वपूर्ण

है। काव्य

और चित्रकला

में रेंखाकन

प्रमुखतया

रुप चित्रण

एवं वस्तु

चित्रण के द्वारा

बाह्म ढँाचा खड़

करता है

पर रंग

उसमें प्राण प्रतिष्ठा

कर सुसज्जित

करने में

सहयोग देते है।

काव्य में ऐन्द्रियता

का तीव्र

अनुभव रंग योजना

के द्वारा

ही होता

है। क्योंकि

रंगीन उपकरणों की अनुभूति

से कवि

और रुचि

सम्पन्न पाठक एक

प्रकार के रोमांच

का अनुभव

करता है।

सूरदास हिन्दी के सर्वाधिक

रंगीले कवि है

रंगयोजना

की दृष्टि

से अन्य

कवि सूर

के सामने

रंगान्ध लगते है।

रंगो का

इतना विस्तृत

ज्ञान तथा उनका

काव्य में उचित

प्रयोग सूर को

जन्मान्ध

न मानने के लिए

ही बाध्य

करता है।

जन्मान्ध

कवि इतना

संतरगा चित्रण कर ही नही सकता

रंगतत्व के कारण

सूर का

काव्य अत्यधिक ऐन्द्रिय एवं मनमोहक

हो गया

है। इसलिए

सूर के

काव्य की सरलता

एवं मोहकता

का एक

कारण उनकी

सतरंगी रंगयोजना भी है।

कृष्ण के अंग-प्रत्यंगो

तथा वस्त्राभूषणों

का सूरदास

ने विस्तृत

वर्णन किया है।

जिसमें विरोधी एवं अनुरुप

वर्णसंयोजन

अर्थात दोनों का

ही अंकन

स्थान-स्थान

पर द्रष्टव्य

है। कृष्ण

की ही

भाँति राधा के

रुप सौन्दर्य

को भी

कवि ने

अपनी वर्ण

योजना से मनमोहक

चित्रांकन

किया है

राजस्थानी

चित्रकला

में कृष्ण

के रुपसौन्दर्य

की भाँति

राधा के

रुपसौन्दर्य

का अंकन

चित्रकारों

ने अनुरुप

वर्णसंयोजन

का विशेष

ध्यान रखा है।

दामिनी-सी,

दीपशिखा-सी,

कनकलता-सी

तथा चम्पकली-सी

राधा को

अनेक प्रकार

के स्वर्णाभूषणों

तथा जरीकोर

की पीतचुनरी,

पीतपाटम्बर,

पीतचोली आदि से

सुसज्जित

कर चित्रकारों

ने सूरदास

की कल्पना

को साकार

कर दिया

है। इधर

तो लाल

रंग के

प्रति सूर का

विशेष लगाव है।

और इधर

मेवाड़ शैली में

भी लाल

रंग का

अधिक प्रयोग

हुआ है।

जिससे ज्ञात होता

है कि

सूरदास के काव्य

में वर्णित

रंगयोजन का ही कलाकारों ने अपने

चित्रो में काव्य

की ही

रंगयोजना

का प्रयोग

किया है।

जैसे-

ऐसे हम देखे

नन्दनन्दन।

स्याम सुभग तनु,

पीत बसन,

जनु नील

जलद पर

तड़ित सुछन्दन।

कृष्ण ब्रज की

गलियों में खेलने

निकले है उन्होने

जो वेश

धारण कर

रखा है,

वह विरोधी

रंगयोजना

का सुन्दर

उदाहरण है वे कमर में

कछनी, पीताम्बर

बाँधे तथा हाथ

में भोंरा

और चकरी

लिये यमुना

के किनारे

जा पहुँचे।

सर पर

मोरमुकुट,

कानों में कुण्डल

तथा अंग

पर चन्दन

की खोरी

आदि सुशोभित

है। कृष्ण

के श्यामवर्ण

के साथ

सभी पीले

और श्वेत

उपकरण विरोधी वर्णयोजना

के परिचायक

है। मेवाड़

शैली के

अनेक चित्रों

में कृष्ण

की वेशभूषा

में मोरमुकुट,

पीताम्बर,

गुंजमाला

आदि का

विशेष अंकन हुआ

है।

सूरसागर मे जो माधुर्य और भक्ति

रस है।वह

मेवाड चित्रो के गाढ़े

रंगो, स्पष्ट

रेखांओं और सूक्ष्म

भाव- चित्रण

के माध्यम

से प्रकट

होता है।

मेवाड़ शैली के

रंगों में पीला,

लाल तथा

केसरिया प्रमुख हैं।विशेषकर

नीला रंग

कृष्ण के रूप

में गहराई

से जुड़ा

है। पृष्ठभूमि

या तो

एक रंग

में सपाट

है अथवा

आकृतियों

के

विरोधी रंगों का

प्रयोग किया गया

है। प्रारम्भिक

मेवाड़ शैली में

जैन व गुजरात

की चित्रकलाओं

का मिश्रण

दृष्टिगोचर

होता है

तथा लोक

कला की

रुक्षता, मोटापन, रेखाओं का भारीपन

इस की

विशेषताएँ

रही है।

6.

निष्कर्ष

मेंवाड़ शैली में

सूरदास के काव्य

विशेषकर ‘‘सूरसागर‘‘ के आधार

पर राधा-कृष्ण

की लीलाओं

रासलीला, रागरागिनी

और नायिका

भेद जैसे

विषयों का चित्रण

किया गया

है जो

भक्ति रस से परिपूर्ण है सूरकाव्य

में ऋतुओं,

वनस्पतियों

और प्राकृतिक

दृश्यों का सुंदर

वर्णन है, जो चित्रों में जीवतंता

लाते हैं।

मेवाड़ शैली में

अंकित चित्रों में चटकीले

और भड़कीले

रंगों का विशेषकर

लाल,पीले और नीले

रंगों का प्रयोग

हुआ हैै।

मेवाड़ चित्रकला शैली में

सूरकाव्य

का चित्रण

न केवल भक्ति और

कला का

संगम है

वल्कि यह भारतीय

सांस्कृतिक

विरासत की गहराई

और विविधता

को भी

दर्शाता्

है। इन

चित्रों के माध्यम

से सूरदास

की कविताओं

की आत्मा

को दृष्टिगो

पर किया

गया है,

जो भारतीय

कला और

साहित्य की समृध्दि

का प्रतीक

है। काव्य

और चित्रकला

के इस

संगम ने

न केवल भक्तिकालीन

साहित्य को दृश्यमाध्यम

में बदला

बल्कि चित्रकला को भी आध्यात्मिक

ऊँचाई प्रदान की।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

नीरजा,

ज. स. (2009). राजस्थानी

चित्रकला

और हिन्दी

कृष्णकाव्य.

वर्मा,

अ. ब. (2006). भारतीय

चित्रकला

का इतिहास.

राय,

उ. (2023). सूरदास

का वात्सल्य

वर्णन.

वर्मा,

द. क. (2017). मेवाड़

शैली में

वल्लभ सम्प्रदाय

का चित्रण.

मीणा, स. र. (2017). सूरदास के काव्य में प्रकृति चित्रण.

Bharat Discovery. (n.d.). भारतकोश ज्ञान का हिन्दी महासागर. Retrieved September 25, 2025, from

https://Indianarthistory.com/mewar-chitra-shaily

https://hindi.rajras.in/rajasthan/kala/chitrashaili

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhShreejan 2025. All Rights Reserved.